「MFゴースト」は、カーレースをテーマにした人気漫画で、次世代のレース文化を描いた注目作品です。

その作者であるしげの秀一氏は、日本を代表する漫画家の一人であり、自動車やレースへの深い愛情を作品に込めています。

本記事では、しげの秀一氏がどのような人物なのか、「MFゴースト」に込めた想いとは何か、そして彼の作品が伝えるメッセージについて詳しく解説します。

この記事を読むとわかること

- しげの秀一のプロフィールと代表作について

- 「MFゴースト」に込められたレースへの情熱とメッセージ

- 「頭文字D」と「MFゴースト」の比較から見える進化と魅力

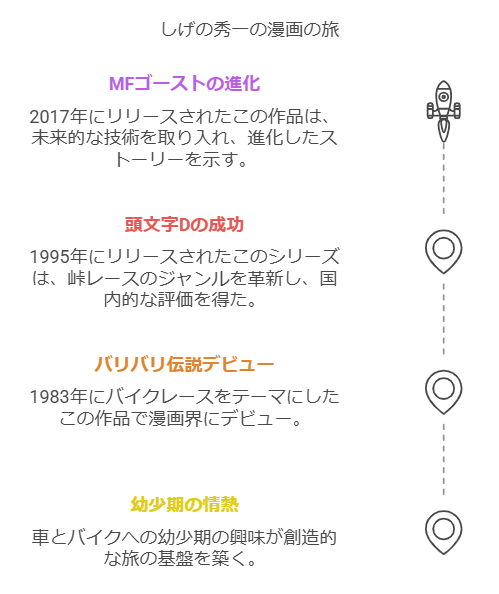

しげの秀一とは?プロフィールとその軌跡

しげの秀一氏は、日本の漫画界において自動車漫画の第一人者として広く知られています。

リアルな車両描写と緻密なレースシーンを特徴とする彼の作品は、多くの読者を魅了してきました。

その軌跡をたどることで、しげの氏が持つ創作への情熱とこだわりを感じ取ることができます。

しげの秀一の生い立ちと漫画家デビューまで

しげの秀一氏は、1958年3月8日に群馬県で生まれました。幼少期から車やバイクに強い興味を持ち、その情熱が後の作品に大きな影響を与えています。

1983年、週刊少年マガジンで連載を開始した「バリバリ伝説」が、しげの氏の漫画家デビュー作となりました。

この作品は、バイクレースをテーマにした物語で、リアルなレース描写と青春群像劇が融合したスタイルが読者から高く評価されました。

「バリバリ伝説」は、バイク文化とレースの魅力を日本中に広めた名作として、今なお語り継がれています。

代表作「頭文字D」から「MFゴースト」へ進化

しげの秀一氏の代表作といえば、1995年から連載を開始した「頭文字D」です。この作品では、群馬の峠を舞台に、公道レースを描きました。

物語の中心となる藤原拓海の成長や、トヨタAE86などの車種が繰り広げるドラマは、日本国内だけでなく海外でも熱狂的な支持を集めました。

その後、2017年からは「MFゴースト」の連載をスタート。「頭文字D」の世界観を引き継ぎながら、近未来を舞台にした公道レースをテーマに新たな物語を展開しています。

「MFゴースト」では、電動車やAI技術など、現代の技術革新を取り入れた新しいレースの形が描かれており、しげの氏の進化する創作スタイルが伺えます。

しげの秀一の作品に見る情熱

しげの秀一氏の作品は、単なるレース漫画にとどまりません。彼の描く物語には、青春の葛藤や成長、そして車やバイクが持つ「操る楽しさ」が深く刻まれています。

時代の変化や技術の進歩を敏感に捉え、それを物語に反映させることで、彼の作品は常に新しい価値観と感動を読者に届けています。

しげの秀一氏が紡ぐ物語は、車やバイク好きだけでなく、多くの人々にとって「挑戦」と「成長」の象徴として響き続けるでしょう。

「MFゴースト」に込めた想いとは?

しげの秀一氏の最新作「MFゴースト」は、近未来の公道レースを舞台にした物語で、前作「頭文字D」の世界観を継承しつつ、新たな視点で展開されています。

この作品には、しげの氏のレースへの情熱と次世代へのメッセージが詰め込まれています。

これらの想いを紐解くことで、作品の深い魅力と独自性がより鮮明になります。

作品に表現されたレースへの情熱

「MFゴースト」の舞台は、内燃機関車が製造中止となり、電気自動車や燃料電池車が主流となった202X年の近未来です。

その中で、内燃機関車による公道レース「MFG」が開催され、人々を熱狂の渦に巻き込んでいます。

しげの氏は、この設定を通じて、内燃機関車への深い愛情とレース文化の持つ普遍的な魅力を描き出しています。

さらに、実在する公道を舞台にすることで、物語にリアリティと臨場感を与え、視聴者をレースの現場に引き込む力を発揮しています。

次世代へのメッセージと時代背景

「MFゴースト」は、前作「頭文字D」から約15~20年後の未来を描いており、しげの氏自身の挑戦と進化が反映されています。

しげの氏は、「頭文字Dでできなかったことをすべて形にしたい」という強い想いを抱き、本作では新たな物語を創造しています。

また、作画をフルデジタル化するなど、技術面でも革新的な試みを取り入れ、現代の読者に適した形で作品を届けています。

これらの取り組みは、読者に未来のレース文化の可能性や次世代への希望を伝える重要な要素となっています。

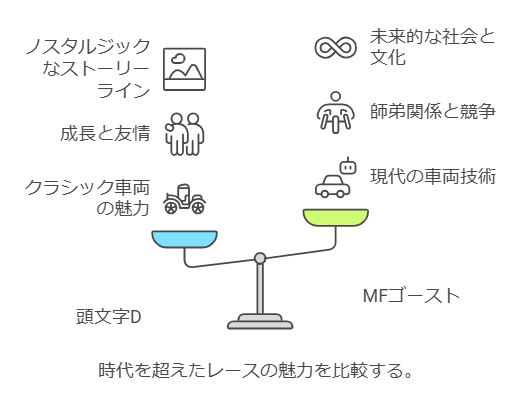

「頭文字D」との比較で見る「MFゴースト」の魅力

しげの秀一氏の代表作「頭文字D」と、その後継作である「MFゴースト」は、共に公道レースをテーマにした作品ですが、時代背景や技術の進化によって作品の魅力も大きく変化しています。

両作品を比較することで、「MFゴースト」が持つ新たな魅力とその進化が明らかになります。

登場する車種と現代のモータースポーツのリアル

「頭文字D」では、トヨタAE86やマツダRX-7など、1980~90年代を代表する日本車が主要な車種として登場し、峠を舞台にしたバトルが描かれていました。

これに対し、「MFゴースト」では、トヨタ86や日産GT-R、ポルシェ911など、最新のスポーツカーやスーパーカーが多数登場します。

現代の車両技術を反映したレースシーンは、最新のモータースポーツファンにも共感を呼び起こします。電動車や内燃機関車が競い合う未来の公道レースという設定は、作品全体にリアリティと時代性をもたらしています。

キャラクター描写の進化とテーマの変化

「頭文字D」では、主人公・藤原拓海がAE86を駆りながら成長していく物語が中心で、仲間との絆やライバルたちとの対決がテーマでした。

一方、「MFゴースト」では、英国から帰国した片桐カナタを主人公に据え、師である藤原拓海との師弟関係が描かれるほか、新たなライバルたちとの競争も物語の大きな軸となっています。

また、「頭文字D」のキャラクターたちのその後の姿も描かれ、長年のファンにとっては懐かしさと新鮮さが融合した展開が魅力です。

物語全体の進化と時代性

「MFゴースト」は、近未来の社会や技術革新を反映し、レース文化の新たな形を提示しています。

しげの氏は、最新の車両や技術を物語に取り入れるだけでなく、次世代への挑戦や希望を描き出し、作品に普遍的なメッセージ性を加えています。

そのため、単なる公道レースの物語にとどまらず、視聴者に未来の可能性を感じさせる意欲的な作品として位置付けられています。

まとめ:しげの秀一と「MFゴースト」に込められた想い

しげの秀一氏は、自動車漫画の第一人者として、「頭文字D」や「MFゴースト」を通じて、レース文化の魅力と奥深さを描き続けています。

「MFゴースト」では、近未来の公道レースを舞台に、内燃機関車への愛情や次世代へのメッセージが込められています。

「頭文字D」との比較からも、新たなキャラクターや現代の車種を通じて進化した物語が展開され、ファンを魅了し続けています。

しげの氏の作品は、時代の変化を取り入れつつ、レースへの情熱を一貫して描いており、その姿勢が多くの読者の心を動かし続けています。

「MFゴースト」は、しげの氏のレースに対する深い愛情を感じます!

この記事のまとめ

- しげの秀一は、日本を代表する自動車漫画家である

- 「MFゴースト」は、近未来の公道レースを描いた作品

- 内燃機関車への愛と次世代へのメッセージが込められている

- 「頭文字D」との比較で、進化したキャラクターや物語が楽しめる

- しげの氏の作品には、時代の変化と情熱が反映されている

コメント