『Re:ゼロから始める異世界生活』に登場する魔女教・暴食の大罪司教のひとり、ルイ・アルネブ。

兄のライ・バテンカイトスやロイ・アルファルドとは異なり、彼女は「飽食の暴食」として描かれ、記憶・名前を“味わう”ことに飽きた存在です。

実体を持たない幽閉された少女として、スバルの「しにもどり」の力を奪うべく暗躍しますが、最後には“幼児退行”という衝撃のラストを迎えます。

本記事では、ルイ・アルネブの正体・能力・目的・スバルとの因縁、そして彼女が辿った悲劇的な末路まで、原作ベースの最新情報から徹底考察します。

この記事を読むとわかること

- ルイ・アルネブの正体と“飽食の暴食”としての立場

- スバルとの因縁と精神崩壊に至る過程

- 現在のルイの状態と今後の物語への影響

ルイ・アルネブとは何者か?基本プロフィールまとめ

暴食の大罪司教であり、兄たちと異なる“飽食”の立場

『Re:ゼロから始める異世界生活』において、魔女教の大罪司教「暴食」を担当する存在は3人兄妹で構成されています。

その中で唯一の女性が、今回取り上げるルイ・アルネブです。

兄のライ・バテンカイトス(グルメの暴食)とロイ・アルファルド(暴食の暴食)に対して、彼女は「飽食の暴食」という肩書きを持ち、非常に特異な存在となっています。

兄たちが「記憶」や「名前」を喰らい、直接的な戦闘や破壊活動を行うのに対し、ルイは“味わい尽くす”ことそのものに飽きてしまったという、暴食における最終形のようなスタンスを取っています。

彼女は兄たちから奪ってきた記憶や人生の“おいしい部分”だけを分けてもらっており、他人の記憶を飽きるほど味わってきたため、「飽食者」として描かれるのです。

この肩書きは、暴食という罪がもつ終着点、「満たされすぎて空虚になった存在」を象徴しているとも言えるでしょう。

表向きは無邪気で可愛らしい口調を使うこともありますが、その裏には他人を軽んじ、どこか空虚で冷めきった感情が見え隠れします。

彼女にとって人生とは“食べるコンテンツ”であり、それ以上でも以下でもないのです。

実体を持たない幽閉された少女という特殊な存在

ルイ・アルネブのもう一つの特徴は、実体を持たない存在として“記憶の回廊”に幽閉されているという点にあります。

記憶の回廊とは、魂が浄化され輪廻転生の準備をする場とされる、リゼロ世界の根幹に関わる場所です。

彼女はそこに“突然生まれた存在”であり、肉体も過去も持たず、ただ魔女因子と魂だけで構成されているという極めて不安定なキャラクターです。

外の世界に自由に出ることができない彼女は、自らを分裂させて他者に憑依することで外に出ようとします。

スバルに取り憑いたのもこの手法によるものであり、その過程で彼の“しにもどり”に強い興味を示すことになります。

また、彼女のビジュアルも特異です。

年齢は13~14歳ほどに見える少女で、透き通った金髪を足元まで伸ばし、粗末な布をまとっているという、どこか幻想的で哀しげな雰囲気を漂わせています。

彼女が「飽きるほどに他者の人生を食べてきた」という背景を知った上でその姿を見ると、単なる敵キャラではない、“満たされない存在の象徴”としての深みを感じることができます。

このように、ルイ・アルネブは単なる“悪役”ではなく、他人に依存し、他人でしか生きられない虚無的なキャラクターとして、物語に重厚なテーマ性を加えています。

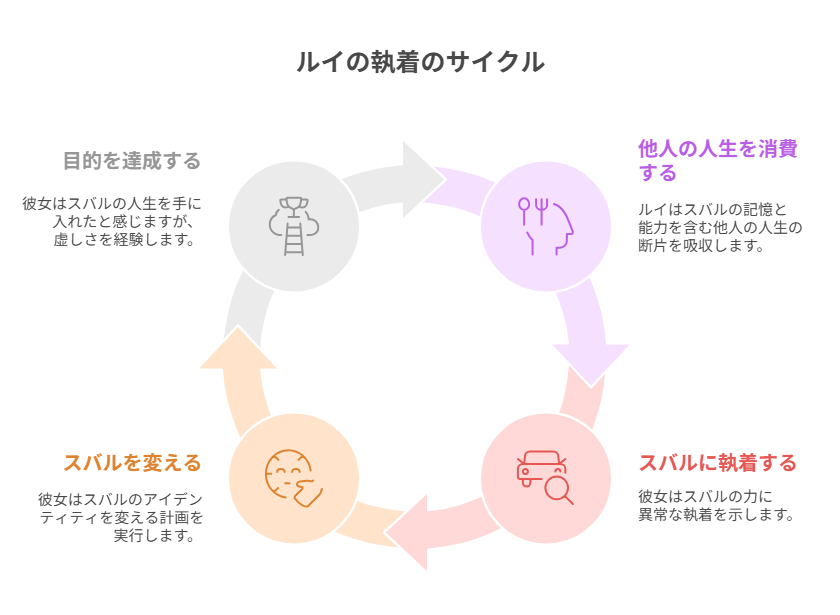

ルイの目的とスバルへの執着の理由

“しにもどり”を奪うためにスバルへ憑依

リゼロ6章以降、ルイ・アルネブの行動が一気に本格化し、スバルとの直接的な因縁が明かされます。

彼女の目的は明快で、スバルの持つ「しにもどり」の力を奪い取ることにありました。

ルイにとって「しにもどり」は、ただの特別な能力ではありません。

それは、“どんな失敗をしても、やり直せる人生”を可能にする、究極の「最強の人生設計ツール」だったのです。

彼女は、自身が実体を持たない幽閉された存在であることに不満を抱き、「自分だけの人生」を強く欲していました。

しかし、外の世界を自由に生きることができない彼女にとって、それは永遠に手に入らない夢のようなものでした。

だからこそ、“失敗しても何度でも挑戦できる”というスバルの能力に、異常なほどの執着を見せたのです。

彼女は『記憶の回廊』から自分の存在を分裂させ、その一部をスバルの中に“魔女因子”のような形で侵入させました。

スバルが異世界での記憶を失い、「自分が誰なのかもわからない状態」になったのは、この侵入が原因です。

この計画は、スバルを“別人”にすることで、ルイ自身が再度スバルを「食べられる状態」にするという、非常に狡猾かつ恐ろしいものでした。

このように、ルイの執着の根底には「スバルになりたい」という強い羨望と、「スバルの人生を手に入れたい」という欲望がありました。

「最高の人生」を求めて他人の記憶を喰らい続ける飽食者

ルイは、ライやロイと違い、暴力的な暴食ではなく、記憶や名前という“人生の断片”を味わうことに特化した存在です。

彼女が“飽食”と呼ばれる理由は、兄たちから渡され続けた“美味しい記憶”を延々と消費し、どんな記憶も、もはや「つまらない」と感じてしまうほど満たされていたからです。

彼女は、「人生とは食べるもの」という価値観の中で生きており、それは単なる比喩ではなく実際に他人の人生を“味わってきた”者の思考です。

しかし、いくら他人の人生を喰らい続けても、それは“自分の人生”にはなりません。

その虚しさと空虚感が、彼女の中に「自分の人生を生きたい」という欲望を芽生えさせました。

そして彼女が欲した“自分の人生”とは、「なんでも思い通りにできる最高の人生」でした。

だからこそ、彼女は失敗してもやり直せるスバルの力に惹かれ、「飽きたらやり直せる人生こそ、自分にふさわしい」と考えるようになったのです。

つまりルイ・アルネブの本質は、ただの暴食者ではなく、他者の人生に飽き、自分の人生を欲しながらもそれを得られない「自己否定の塊」なのです。

彼女が求めた「最高の人生」とは、他人の記憶や経験をかき集めて作る寄せ集めではなく、誰かにとって意味のある、自分だけの物語だったのかもしれません。

飽食者としての力と“日食”の能力とは

他者の存在を完全再現できる『日食』の恐ろしさ

ルイ・アルネブが「暴食の権能」の中で最も異質かつ強力な力を持っている理由は、『日食(にっしょく)』と呼ばれる特殊能力にあります。

これは、ただ単に「名前」や「記憶」を喰らう兄たちの能力とは一線を画すものです。

『日食』は、他者の名前を喰らうことで、その存在・人格・記憶・身体能力までを完全に再現できるという、極めて強力な模倣系の能力です。

模倣と言っても中途半端なものではなく、再現された人物と見た目・能力・性格・知識すべてが完全に一致しており、“本物以上に本物らしい”存在として振る舞うことが可能になります。

この能力を用いれば、かつての英雄や剣聖の力をそっくりそのままコピーできるため、戦闘能力も飛び抜けたものになります。

実際に、初登場時のルイは筋骨隆々の大男の姿で現れましたが、これは日食によるものとされています。

その姿と強さから、誰もが“暴食”とは思えない怪物だと誤認するほどでした。

この能力の恐ろしさは、それだけではありません。

コピーされた人物が現実に生存しているかどうかに関わらず、その存在を“奪ってしまう”という点が非常に危険です。

つまり、暴食に喰われた者はただ忘れられるだけでなく、自分の人生を別の誰かに乗っ取られる可能性すらあるのです。

自己を持たないがゆえに能力を完全に扱える才能

この『日食』の能力には、大きな副作用が存在します。

他者の存在を完全再現するには、自分の存在をその分“空ける”必要があるため、長時間使用すると“自我が崩壊する”リスクがあるのです。

兄のライやロイは、この副作用を恐れて『日食』の使用を避けてきました。

しかしルイは違います。

彼女は生まれながらにして自己が曖昧で、はっきりとした人格が存在しない存在でした。

だからこそ、他者の存在に自分が飲まれてしまうことに抵抗がない、あるいはそれをリスクとすら感じないのです。

むしろ、自分というものを持たないからこそ、誰にでもなれる。

これがルイ・アルネブの特異性であり、暴食三兄妹の中でも最も完成された「暴食」と言えるゆえんです。

この点において、ルイは単なる大罪司教ではなく、“空っぽの器”としての究極形とも解釈できます。

他人の人生をコピーし、演じ、喰らい尽くしてきた彼女にとって、“自分”とは空虚を埋めるための仮面にすぎないのです。

そしてその空虚さゆえに、日食の力は彼女にとって最も自然で、最も危険な武器となっています。

リゼロの物語においても、この能力は記憶・存在・自己といったテーマの核心に直結しており、極めて重要な位置づけといえるでしょう。

スバルとの接触と記憶喪失事件の真相

人格を乗っ取られたスバルの異常行動と精神崩壊

ルイ・アルネブが最も物語に深く関与するのが、リゼロ第6章におけるナツキ・スバルの記憶喪失事件です。

プレアデス監視塔にて突如倒れたスバルは、その後自分の名前も、仲間の顔すらも思い出せない状態で目を覚まします。

読者や視聴者は、最初それが単なる事故や暴食の権能による影響だと思いがちですが、実はもっと深い真相が隠されています。

それは、スバルの精神に“ルイ・アルネブの分身体”が憑依していたという衝撃の事実。

彼女はスバルの記憶を喰い、自我を一時的に奪い、さらにはスバルという存在を“乗っ取ろう”としていたのです。

この状態のスバルは、明らかに“異常”でした。

言動も性格も、これまでの彼とはまったく違い、エミリアやベアトリスですら異変に気づくほどでした。

だが、スバル自身はその違和感に気づけず、自分が「ナツキ・スバル」であるという実感さえ持てない、極めて危険な状態にあったのです。

この事態は、ルイにとっても“好都合”でした。

なぜなら、完全にスバルを乗っ取ってしまえば、“しにもどり”の力も彼女のものになる可能性があったからです。

しかし、結果的にその計画は破綻することになります。

スバルの『ししゃの書』で自我を取り戻す流れ

スバルが自我を取り戻すきっかけとなったのが、“ししゃの書”の存在でした。

ししゃの書とは、プレアデス監視塔に保管されている“その人がどのように生き、どのようにしんだか”を記した書物です。

つまり、スバルの人生の全記録がそこに残されていたということになります。

この本を読んだスバルは、自分が誰であったか、どんな経験をし、何を大切にしてきたかを再確認することができました。

それによって、ルイの影響で曖昧になっていた自我が一気に復活し、精神的に“帰還”を果たします。

この描写は、ただの記憶回復イベントではなく、“自分とは何か”という存在論的テーマにも直結する深いシーンとなっています。

スバルがしにもどる力を持っていながらも、常に“自分が壊れていく”危険性と戦ってきた事実が、ここで明確に示されたのです。

さらに特筆すべきなのは、この出来事を経て、ルイ・アルネブ自身の精神にも変化が生じた点です。

スバルが体験してきた壮絶なしの記憶を“味わった”ことで、ルイの中に“恐怖”や“共感”が芽生え、やがて精神崩壊を起こす原因</strongとなります。

このように、記憶喪失という一見シンプルな事件の背後には、“乗っ取られた存在”と“取り戻すための記憶”というテーマが交錯しているのです。

リゼロという物語の中で、「誰かを思い出すこと」「自分を思い出すこと」は、それ自体が最も強力な力なのかもしれません。

“しにもどり”を体験したルイの精神崩壊

あまりの苦痛に耐えきれずトラウマ化した暴食

「しにもどり」という能力は、スバルにとって“やり直しができる力”であると同時に、精神をすり減らす呪いでもあります。

その真価を、誰よりも鮮烈に体験してしまったのが、暴食の大罪司教ルイ・アルネブでした。

彼女はスバルを乗っ取る過程で、“し”の衝撃に直接巻き込まれ、その感覚を体験してしまいます。

その結果どうなったか――答えは明確でした。

「一度でもしにもどれば、すべてが元通り」という幻想は粉々に砕け散り、しの瞬間の“痛み”“恐怖”“喪失”が、ルイの精神に決定的なダメージを与えたのです。

ルイはこれまで、何千何万もの他人の人生を喰らってきました。

だが、どれも“記録”のように受け取り、直接的な苦痛や痛覚までは共有していませんでした。

それに対し、スバルのしに巻き込まれたときは、自らの魂が引き裂かれるような経験を伴っており、文字通りの“トラウマ”となったのです。

以降、ルイはスバルの記憶を喰うことすら恐れるようになり、彼の力に関わることを完全に拒否するようになります。

その変化は、かつて“最強の人生”だと羨望していたものが、実は地獄のループであったことを理解した瞬間の“絶望”でもありました。

自らの分身に襲われ再融合する皮肉な結末

スバルに取り憑いていたルイは、“しにもどる”体験と、その後の記憶の断片を経て、精神の崩壊を加速させていきます。

最終的には言語能力を失い、「うーうー」と幼児のようにうわ言を繰り返すだけの状態になってしまいます。

彼女の姿は、かつて飽食を誇り、他者を見下していた“大罪司教”のものではなく、「自分が誰だったのかすらわからない子ども」へと変わり果てました。

この姿は、視聴者や読者にとっても強烈な印象を残し、SNS上では

- 「あまりに皮肉すぎる末路」

- 「強者の視点から、最も弱者になった」

と語られました。

さらに皮肉なことに、彼女は自らが分裂させた“別人格のルイ”に襲われてしまいます。

暴食の力で人格を複製していたルイは、自我の崩壊と同時に、その別人格から“食べられて”しまうという、まさに因果応報の結末を迎えます。

最終的には、スバルと共にプレアデス監視塔を脱出した後、幼児のような状態で保護されるという立場になります。

それは“敵”としてではなく、もはや“守るべきもの”として物語に残ったのです。

こうして、リゼロにおける暴食の化身・ルイ・アルネブは、最も惨めで、最も人間的な姿に成り果てました。

他人を喰い、人生を奪い続けてきた彼女が、最後には自分自身を見失い、存在の輪郭すら曖昧になっていく。

その結末は、「自分の人生を持てなかった者の末路」として、リゼロという作品の深いテーマを強烈に描き出しているのです。

ルイ・アルネブの“その後”と現在の姿

“うーうー泣く”幼児退行した姿で再登場

暴食の大罪司教として数々の存在を喰らい続けてきたルイ・アルネブですが、スバルとの邂逅と“しにもどり”の体験を経て、その結末は一変しました。

精神崩壊の末、彼女は自我を喪失し、言葉を話すこともできなくなったのです。

第7章以降の原作では、そんなルイが「うーうー」としか声を出せない幼児のような存在として再登場します。

言葉も記憶も失ったルイは、かつての尊大な雰囲気など微塵もなく、完全な“無垢”の状態へと退行していました。

登場時はベアトリスやラムたちと共に行動しており、まるで迷子の子どもを保護するようなシーンが描かれます。

スバルにすがりつく様子や、人の目を恐れる仕草は、かつての彼女を知る者にとっては衝撃的な変貌です。

だが、それと同時に「暴食の罰を自ら受けた姿」としての象徴とも受け取ることができます。

暴食とは、本来「過剰な欲望」を意味します。

それを極限まで行き着いた結果、自我も記憶も欲望も失い、“空っぽな存在”になった彼女の姿は、ある意味で最も“暴食らしい終着点”だったのかもしれません。

彼女は敵か?それとも守るべき存在か?

この状態となったルイ・アルネブに対し、物語は新たな問いを投げかけています。

彼女はまだ“敵”として裁かれるべき存在なのか?

それとも、“もう何もできない弱き者”として、誰かに守られるべき存在なのか?

エミリア陣営は、この問いに明確な答えを出していません。

スバルもルイを責め立てることはなく、どこか距離を取りながらも受け入れているような態度を取ります。

それは、彼女が“罰を受けている”という現状を、彼自身が感じ取っているからかもしれません。

実際、ルイの能力は完全に封じられており、記憶も人格も失った彼女が再び脅威となる可能性は極めて低い状態です。

ただし、魔女因子そのものは彼女の中に残っており、今後の物語で再び覚醒する可能性もゼロではありません。

ファンの間では、この状態のルイを「ルイたそ」や「うーうーちゃん」と呼ぶ親しみある呼称も生まれており、キャラクターとしての見方が大きく変わったことがうかがえます。

今後の展開次第では、“記憶を取り戻したルイ”が再登場する可能性もあります。

そのとき、彼女は再び敵として立ちはだかるのか。

それとも、贖罪の旅を歩む仲間になるのか。

ルイ・アルネブという存在は、“暴食”という罪の在り方だけでなく、「人は変われるのか?」というリゼロの核心テーマをも問い続ける存在なのです。

まとめ:ルイ・アルネブの末路が語るリゼロの本質

他人の人生を喰らい尽くした代償と“存在の孤独”

『Re:ゼロから始める異世界生活』におけるルイ・アルネブの描写は、単なる“敵キャラの没落”という一言では片付けられない、深い人間的テーマを内包しています。

彼女は暴食の大罪司教として、無数の人々の記憶・名前・人生を喰らい、自らの存在を満たそうとしてきました。

だが、その“飽食”の果てにあったのは、満たされることのない虚しさと、他者への執着でした。

ルイは最初から“自分の人生”を持たず、だからこそ他人の人生に強く憧れ、特に「何度もやり直せる人生」を歩むスバルに強烈な魅力を感じました。

しかし、実際にその人生を体験したことで、彼女はスバルが背負っていた痛みと孤独を真正面から味わうことになります。

その体験は、彼女の精神を崩壊させ、最終的には名前も記憶も言葉も持たない“存在だけの存在”に変えてしまいました。

これはまさに、リゼロが繰り返し描いてきた“存在の重み”というテーマを象徴する展開です。

記憶されること、名前で呼ばれること、人に語られること――それらがなければ、人間は存在しないも同然。

ルイの末路は、「誰かの人生を喰らっても、自分の人生にはならない」という教訓を、視聴者に強烈に突きつけています。

彼女が“敵”から“守るべき存在”に変化したことは、単なるキャラの再評価にとどまりません。

それは、リゼロという物語が「人は変われるのか」「罪を抱えたままでも生きていけるのか」という、根源的な問いを描き続けている証拠でもあります。

ルイ・アルネブは、その問いに最も切実に直面したキャラクターです。

誰よりも多くを喰らい、誰よりも深く孤独になった彼女が、今後どのような道を歩むのか。

そして、彼女が自らの“存在理由”を見出す日は来るのか――。

それはスバルたちの戦いと同じくらい、リゼロにおいて重要な“もう一つの物語”なのです。

ルイの物語は終わったのではなく、“誰かに思い出される”ことによって、ようやく始まりを迎えるのかもしれません。

この記事のまとめ

- 飽食の暴食・ルイの正体と兄妹との違い

- スバルの力を奪おうとした動機と手段

- “しにもどり”の体験で精神が崩壊

- 記憶を失い幼児のように退行した姿で再登場

- 暴食の代償として“存在の空虚”を象徴

- 今後、敵か味方かの選択が物語の鍵に

- リゼロのテーマ「存在・記憶・赦し」と深く関係

コメント